左玮:“再快一点,他们等不起,我怕来不及”

编者按:明天就是国庆节了,在每年国庆前一天的9月30日烈士纪念日,我们都会缅怀那些为了新中国、在新中国建设过程中牺牲的战友,他们用热血和生命铸就了今日的和平与繁荣。在这个特别的日子里,我们不仅要缅怀过去,更要珍惜现在、展望未来,让英烈的精神在我们心中永远传承。

编者按:明天就是国庆节了,在每年国庆前一天的9月30日烈士纪念日,我们都会缅怀那些为了新中国、在新中国建设过程中牺牲的战友,他们用热血和生命铸就了今日的和平与繁荣。在这个特别的日子里,我们不仅要缅怀过去,更要珍惜现在、展望未来,让英烈的精神在我们心中永远传承。

【文/观察者网专栏作者 左玮】

有一些日子,因与一群特殊的人相连,而变得格外光辉与沉重。而每到这些“特殊的日子”,平日忙得不可开交的宋伟滨,总会提前安顿好一切,静下心来,把时间留给心底那些永不褪色的人。

那些永不褪色的人,让肩上扛着许多责任的宋伟滨步履坚定,心境从容。

清明·沈阳·血脉的根

四月四日,清明。沈阳抗美援朝烈士陵园内,青松静立,鸟鸣低回。工作人员一遍遍擦拭着墓碑,无数群众手持鲜花,默默献于英雄墓前。宋伟滨一身黑色正装,仪容整洁,神情庄重。这一天,他陪同志愿军老战士李维波祭扫战友、陪同烈属们祭奠亲人,而他自己至亲的家人,也长眠于此。

宋伟滨自幼常听奶奶讲起舅姥爷们的故事。故事从山东莱州沙河匡郑赵家村讲起——父母逝世后,14岁便嫁到外村的姐姐赵鸿相,含辛茹苦将两个弟弟抚养长大。

赵鸿相的二弟赵鸿济,生于1918年。1938年3月,他加入抗日武装掖县3支队,历经烽火,从一名普通战士成长为威名远扬的团长。

“家乡的老人说,抗战时期鬼子来了,奶奶带着村里人躲进东山去。舅姥爷和战士们爆破了敌军莱园北山、西山碉堡,救了不少乡亲。”

“奶奶说,有一次国民党来家里抓舅姥爷,他扒开屋坝,一跳就出去了,她说舅姥爷可是会功夫的。”

“家乡打铁匠告诉我,舅姥爷骑着枣红色高头大马回村看望奶奶,意气风发……”

可是后来,他再也没能回来。

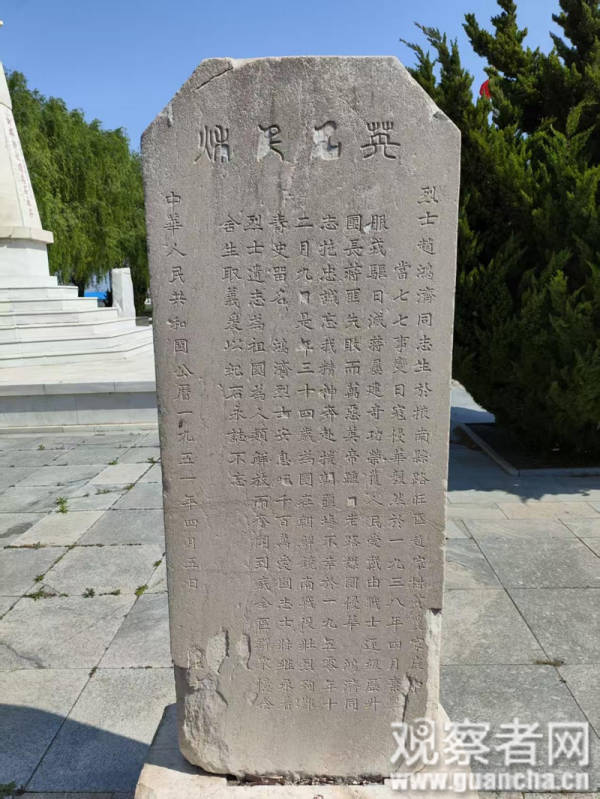

1950年,那年的朝鲜格外寒冷,时任志愿军20军60师180团团长的他,带领战士以血肉之躯死守阵地,在长津湖黄草岭阻击战中壮烈牺牲。赵鸿济烈士牺牲后,遗体回国安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。七十年前,噩耗传回家乡,掖南县政府在沙河镇为赵团长立碑(2013年迁至莱州市烈士陵园),乡亲们也在玉米地里为他垒起衣冠冢。

“我很小的时候,每逢春节、清明等节日,奶奶便带着我们一群小孩子去隔壁镇子给舅姥爷上坟。”以当年的条件,赵鸿相想前往沈阳祭奠亲人是个遥不可及的梦。对于这位出生在旧社会的小脚女性来说,哪怕是前往隔壁镇上祭扫也走得格外艰难。“每次祭扫都要徒步好几个小时,尤其是春节,冰天雪地。奶奶一路走一路讲舅姥爷的事。所以我虽未见过他,却觉得格外亲近、敬仰。”

展开全文

年复一年,哪怕在赵鸿相去世之后,她的儿、孙辈回到家乡的祭扫也未终止,年年如此。而始终惦念着赵团长的,除了血亲,还有一些原本毫不相干之人。

“今年,我在莱州市沙河镇大王家村又发现了一处赵团长的纪念地,立于1951年4月5日。”前些日子,山东志愿者邱涛激动地告诉我,“可见赵团长战斗过的地方,党和人民从未忘记他啊!”

在大王家村一处小广场中,1951年立下的纪念碑维护得极好

多年以来,邱涛带着对赵团长的敬仰,尽己所能地寻找着相关军史战史,还原着烈士的生前身后事,也因此与宋伟滨等人相识,早已亲如一家。

清明祭扫后,未尽的话语还萦绕心头,宋伟滨又踏上了另一段寻亲之路。这一次,他的目的地是锦州。

五四·锦州·迟来的名字

五四青年节晨光熹微,辽沈战役纪念馆旁的松柏在英名墙上投下斑驳光影。宋伟滨的指尖,轻轻抚过“赵洪海”三个字,泪水滑落。

“奶奶,我找到二舅姥爷了。”七十多年的思念,终于在这一刻得到安放。“以前,我每年都会前往沈阳抗美援朝烈士陵园为自己的大舅姥爷赵鸿济扫墓。以后,我也会常到锦州来看望二舅姥爷赵洪海的。”宋伟滨说。

英烈墙前的别样团圆,定格了一段跨越生死的牵挂

宋伟滨的二舅姥爷赵洪海,是赵鸿相和赵鸿济团长的三弟。赵洪海生于1928年,1944年,姐姐送他参军入伍,追随英雄哥哥的脚步。但与哥哥不同的是,赵洪海一去便再无音讯。

宋伟滨告诉我,随着赵鸿相年事渐高,她对亲人的思念也越发沉重。“她常常感慨自己生活越过越好,子孙满堂,那洪海呢?反复念叨着,洪海参军走了,活着不活着?牺牲了没有?究竟牺牲在哪个战役上?埋在哪里?”

“直到去世前,奶奶念念不忘的还是要找到她的兄弟。”她带着遗憾离世,而这份牵挂,成了宋伟滨心中沉甸甸的使命。早在二十多年前,猫扑、天涯论坛刚建成的时候,宋伟滨便在网上大量发帖,寻找亲人的消息。当年信息闭塞,帖子大多石沉大海。工作之余,他也奔走各地烈士陵园,却始终无果。

转机发生在2021年11月2日。

在辽沈战役纪念馆的“东北解放战争革命烈士信息查询系统”开通第二天,长期关注着各地烈士信息的宋伟滨,试着输入了“赵洪海”的资料。

“当屏幕上跳出名字时,我的手都在发抖!”他终于知道亲人在哪里:抗战胜利后,赵洪海随部队渡海北上,成为东北野战军4纵的一员,1948年牺牲于著名的辽沈战役塔山阻击战。

一门两忠烈,双双慷慨死!

“目前只能查到名字和牺牲地吗?他1944年到1948年的经历、战斗故事、牺牲细节,有没有后人……这些再也无法知晓了?”

“是啊……”促成这次“团圆”的锦州志愿者樊洪波一声长叹。我的追问,不经意间触动了同为烈属的他心中的伤疤——“可我的亲人,连这短短的几十个字都没留下……”

寻亲路上,宋伟滨见证过无数这样的遗憾与执念。“2010年时,我在陵园遇到一个60多岁的烈属。当时,她正抱着一座坟墓嚎啕大哭。她说,那是她父亲的坟墓,她找了几十年才找到,这是这辈子第一次和父亲‘见面’。”

因此来锦州,宋伟滨带了许多东西,他不仅祭奠自己的舅姥爷,也祭扫了锦州其他的烈士。“每次看到英名墙上密密麻麻的名字,心里就特别难受。他们牺牲的时候都那么年轻,有的才二十出头……也不知多年以后,还有没有人记得他们,来看他们。”

如今,塔山阵地的战壕已被青草覆盖,曾经硝烟弥漫的锦州城灯火通明。烈士们的生命与充满烟火气的城市图景交相辉映,仿佛在无声地诉说着什么。

“起初只是想完成奶奶和家族的念想,但随着接触的烈士、烈属和老战士越来越多,我对英雄的认知发生了质的改变,”他深切感受到国家记忆与个人情感的融合。每一次寻找,不仅是对亲人的告慰,更是对一段壮烈历史的铭记和红色精神的传承。

八一·武汉·老兵的记忆

“快一点,再快一点,他们等不起,我怕来不及!”在志愿者“红旗”(化名)等人的帮助下,2025年8月1日,宋伟滨一行终于见到了赵鸿济生前的团部警卫员——李东德老英雄。

得知宋伟滨是赵团长的后人,原本躺在病床上的老英雄格外激动。他不顾大家的劝阻,执意从病床起身坐到沙发上,在腰后垫上枕头,挺直脊背目光炯炯。

“团长英勇捐躯,战友们冻成冰雕,但没有一个人退缩。”事实上,李东德当年也早已做好牺牲的准备,只是幸运地活了下来。长津湖战役中,他严重冻伤,后被发现送至野战医院,一度面临截肢。“我还要上阵杀敌,请你们保住我的腿!”经医生全力救治,他的腿总算保住了。休养一两个月后,新肉芽生长带来钻心的痒,为确保快速恢复,李东德亲手揭掉了双腿的坏死皮肤与肌肉组织。

康复后,他毅然重返前线。又在第五次战役时,被炮弹炸昏在河边。“我当时是躺着昏迷的,如果是趴在水里,那肯定就死在那里了。醒了之后,我返回阵地,政委问我‘这怎么了?’我说刚被炮弹打了,赶紧包扎一下。”简单包扎后,李东德一刻不停歇地投入了战斗。

“爷爷,您是大英雄啊。”宋伟滨感慨不已。

“我不是英雄。牺牲在朝鲜的那些战友才是。”老战士平静地说,“我只是个幸存者、幸运者、幸福者。”

70多年过去了,老战士头上狰狞的疤痕依旧触目惊心。更令众人震惊的是,那块巨大的凹陷里,曾是一块和他血肉交融了68年的弹片——受限于医疗水平,直至2019年,国家顶级外科专家才将这枚在他脑中存留了半个多世纪的弹片成功取出。而那弹片,足足有指甲盖大小。“医生说,如果弹片位置向下一点点,我就瞎了;朝上偏一点点,我就死了。”老英雄云淡风轻地说,“现在不痛了。”

英雄右脸太阳穴旁的伤痕依旧清晰可见,如同一枚沉默的勋章

“团长非常好,非常勇敢,很有能力,威信极高,会打仗,很能打,指挥作战厉害!他的牺牲,到现在我想起来都还很悲痛。”提起老团长,李东德数次落泪。而当老人缓缓回忆起那些牺牲战友的名字时,一旁的邱涛也忍不住哭了起来。

“您都还记得他们……”

“别哭……战争就会有伤的牺牲的,不然哪有现在呢?”“江山是打下来的。”“要向前看。”老人反而安慰起邱涛。他又嘱咐宋伟滨:“去沈阳烈士陵园,替我看一看老团长。他是为了(祖国的)后代,牺牲了自己。”临别时,老人紧紧握住宋伟滨和志愿者们的手,亲切地说:“下次来了就别走了,吃个饭,住下吧。能够见到你们,我非常高兴,非常快乐啊!”

之后,宋伟滨又去探望了15军、60军等老战士。那些跨越时空的会面,让宋伟滨更加坚定了走下去的信念。他带着老战士的嘱托,再次北上,奔赴下一场等待已久的重逢。

九月·沈阳·归国的忠魂

“每次看到志愿军烈士遗骸回国的新闻,我就觉得是自己的亲人回来了。”9月11日,宋伟滨抵达沈阳。多年来他无数次往返这座城市,早已习惯在此伫立等待。

9月12日至13日,第十二批在韩中国人民志愿军烈士遗骸归国活动在此举行。从桃仙国际机场到抗美援朝烈士陵园,街道两侧灯杆上悬挂3421面国旗;“祖国从未忘记,人民永远铭记”“山河念英雄”的标语在高楼电子屏上循环闪烁;“英雄回家”的字样亮在公交车、出租车顶,随车流穿行于城市每个角落。

“遇到了一些从外地赶来迎接志愿军遗骸的烈属,或是志愿军老战士的后代来完成父辈迎接战友的遗愿。”宋伟滨说,“可惜这次行程太紧急,12日我便离开了。”而从数名知情者处得知,多年来,若在陵园遇到需要帮助的烈属,宋伟滨总会伸出援手。

几乎同时,9月12日至14日,在来自五湖四海的志愿者们身边,我再次深刻感受到了烈属们那无尽而绵长的思念。从早晨8点起,作为“我为烈士来寻亲”发起人的孙嘉怿的电话便响个不停。

“小孙,这次回国的烈士中有我爸爸部队的吗?”

“这批遗骸的DNA比对有没有新进展?”

“我打算国庆后再去朝鲜半岛找一找。”近年来,国家有关部门借助DNA技术鉴定无名烈士身份,并建立归国志愿军烈士遗骸DNA数据库,以便亲属日后比对确认。电话那头,一位烈属的痛哭令人久久不能平静:“又不是!我已经70多岁了……这辈子还能等到爸爸回来吗?”

青山处处埋忠骨,留下无尽的思念。由于记录错误、战争损毁、区域变迁等,寻亲艰难得超出常人想象。漫漫寻亲路上,有烈属已满头白发,拄拐蹒跚,在一座座陵园认真比对每一块墓碑,却因当年中朝翻译用字不同错过父亲陵墓;有烈属多次往返朝韩寻找父辈牺牲地,却因父亲埋骨军事禁区,只能隔铁丝网遥寄哀思;有烈属在迎回仪式上追着灵车边哭边跑,撕心裂肺呼喊亲人名字;也有烈属带着遗憾离世,临终嘱咐后人:“我等不到了。把我的骨灰留一半,以后你找到他,让我们重新在一起……”

930·纪念·永志不忘

国之大事,在祀与戎。

国庆前夕,各地烈士陵园松柏苍翠。阳光洒在纪念碑上,温暖而明亮,一如英雄们的精神,穿越时空,依然照耀着这片他们曾誓死守护的土地。从“小米加步枪”到九三阅兵大国重器,从迎回忠烈遗骸到国庆前夜的烈士纪念日,从苦难屈辱到昂首屹立——对英雄的敬仰与对和平的捍卫,已成为一个国家的集体记忆与全民共识。

“我觉得家中有英烈,那就更要不断鞭策自己,努力做事儿。不能对不起烈士,对不起他们牺牲换来的日子。”像宋伟滨这样的英烈后人,和千千万万默默接力的志愿者,仍在奔走。他们在让更多英雄回家,让他们的事迹更清楚、更鲜活,让一代又一代人,永不遗忘。

正如1951年,乡亲们在赵鸿济烈士碑上所刻下的那样:

“烈士安息吧

千百万爱国志士将继承着烈士遗志

为祖国为人类解放而奋斗到底

永志不忘”

“烈士安息吧

千百万爱国志士将继承着烈士遗志

为祖国为人类解放而奋斗到底

永志不忘”

(特别鸣谢:志愿军老兵帮扶计划、“我为烈士来寻亲”志愿服务项目)

评论